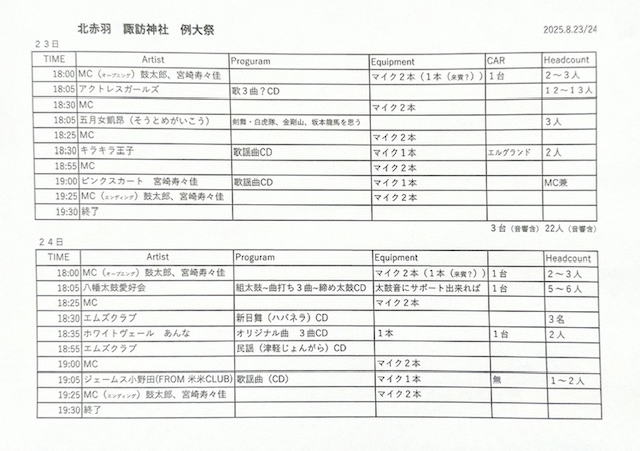

| 行事予定 (令和7年8月17日現在) |

| 例大祭のお知らせ |

8月23日(土)24日(日) 奉納演芸の演目  |

| 住所 | : | 北区赤羽北3−1−2 | → | 地図は こちらから |

| 連絡先 | : | 03−3908−3498 |

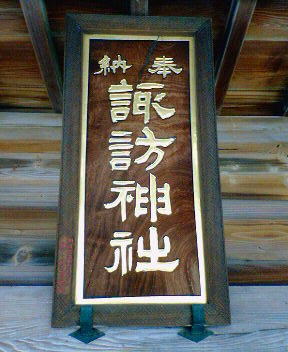

| 応永3年(1396年)に、真頂院の第一世秀善和尚が信州諏訪 大社より勧請したとされる。以後約470年間、真頂院が別当職を 務める。御神徳は家内安全・健康長寿・交通安全など。社殿左 の力ヤの巨木が御神木。 |

境内の末社

稲荷神社

八幡神社

須賀神社

猿田彦神社

水神社(境外地)

北区赤羽北2丁目の浮間中央病院隣に鎮座。現在位置より東北の新河岸川沿岸にあったこの水神社は、村の低地の開発により日本製紙(株)の敷地内となりましたが、会社の解散により、敷地を交換して現在地に移されました。

御祭儀

元旦祭 1月1日 午前

祈念祭 2月27日

水神社例祭 6月15日 午後4時

夏越の大祓 6月27日 午後3時

例大祭 8月後半の土日

新嘗祭 11月27日

年越の大祓 12月27日 午後3時

●例大祭

毎年8月後半の土日に、諏訪神社の例大祭が行なわれます。例大祭は本祭と陰祭が1年おきに行なわれ、本祭には氏子町内の「神輿渡御」がございます。

夕方からは神楽殿において、本祭時には「歌謡ショー・カラオケ大会」「お神楽」が、陰祭時には「和太鼓・竜虎太鼓」「お神楽」が奉納されます。

また、境内には町会の皆さんによる「露店」が出店されます。

●水神社例祭

毎年6月15日午後4時より、新河岸川そばの水神社において水神社例祭が行なわれます。江戸時代から明治の末にかけて、上流の秩父地方に大雨が降ると一両日中には洪水が起こる地域であった為、水神様がお祀りされたようです。また洪水は水運にも大きな影響を与えたので、村の舟持ちの人たちの信仰も受けていました。

●夏越・年越の大祓

夏越の大祓(6月27日)は上半期の、年越の大祓(12月27日)は下半期の「ツミ・ケガレ」をお祓いによって取り去る神事です。

両日とも午後3時まで、「形代」の受付をいたします。

●七五三祭

11月の日曜(特定2日間)に、七五三祭を行なっています。お子様の年齢は通常は数え年ですが、満年齢でも行なう方が多いようです。

当日は「お札・お守」の他に絵馬が授与され、お子様自身でお書きになれます。

お車でお越しの方も、神社駐車場がございますのでご安心下さい。

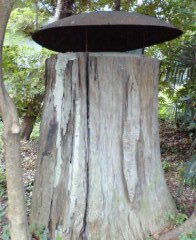

袂杉(たもとすぎ)

現在の御神木 切り株

当社の創立者といわれる、真頂院第一世秀善和尚が、出身地の諏訪から2本の杉苗を着物の袖の袂に入れて持参し、社殿の前後に1本ずつ植えたそうです。1本は早くに枯れてしまい、残りの1本は「御神木」として境内に残りましたが、やはり傷みが激しく、昭和36年8月15日に、地上170センチのところで伐られ、御社殿裏の植え込みの中に移されています。

この切り株は、直径が約133センチあり、切り株の断面が腐らないように、鉄板を鍋状にした覆いが取り付けてあります。

なお、現在の「御神木」は「かやの巨木」で、袂杉のあった位置と社殿との中間点、社殿正面左手にございます。

二分された参道と桜並木

武蔵野台地の北縁に位置する諏訪神社の参道は、道路によって二分されています。それは参道の中間がちょうど低くなっており、その地形を利用していたのか人工的に切通したためかは定かではありませんが、大正初期にはすでに現在の二分された状態になっていたようです。参道を横切る坂は宮の坂と呼ばれ、分断する道路はこの坂を利用して拡幅したものです。

環状8号から続くこの道路は、赤羽駅西口方面へと向かい、諏訪神社から続く途中の桜並木は北区の桜の名所として有名です。

建御名方神(たけみなかたのかみ)

諏訪神社の御祭神である建御名方神は、「古事記」の国譲りの段で大国主大神の御子神として、力持ちの神としてその武勇を誇っていました。

天照大神の命を受けた経津主大神(ふつぬしのおおかみ)・建御雷大神(たけみかづちのおおかみ)が天降りしてきた時、大国主大神・八重事代主大神は国譲りを承諾しました。

しかし弟神の建御名方神だけは、千人がかりでも持ち上げられないような巨石を軽々と持ち上げ、力比べを挑み最後まで国譲りに抵抗しましたが、最終的には出雲の地から諏訪の地に「開拓の神」として定住しました。

平安時代以降は、「武神」として信仰されるようになり、『関より東の軍神(いくさがみ)、鹿島、香取、諏訪の宮』と謡われ、中世以降、神功皇后や坂上田村麻呂の遠征を助けたとして武将たちに崇敬され、全国に約1万社の御分社があるようです。